正しさだけでは、社会は変わらない──レールなき時代に、道をつくるということ

2026年が始まった。

年始早々、アメリカがベネズエラに対して力による介入を行ったことに、世界は驚きを隠せなかった。民主主義の旗手であり続けてきたはずの国が、公然と「力による変化」を主導する。その光景に、唖然とした人も多かったのではないだろうか。

法やルール、国際秩序といった「公益」を掲げてきた民主主義の国々が、露骨に自国の力を優先する。

その現実は、世界に「正しさ」だけでは社会は動かないという事実を突きつけている。

一方で、こうした時代で、公益・連帯・協力を、現場で、具体的な仕組みを通して社会を変えようとする人たちがいる。

正しさが掲げられるほど、現実が動かなくなる今、私たちは「誰が、どんな仕組みで社会を前に進めているのか」を見つめ直す必要がある。

その思考と実践をたどり、混迷の時代を進むための道標を探したい。

世界の感染症対策の最前線にいる日本人

低・中所得国の感染症対策を支える国際基金「グローバルファンド(※1)」(本部:スイス・ジュネーブ)。その中枢で、保健システムおよびパンデミック対策部長として活躍する馬渕俊介さんをご存じだろうか。

2023年、東京大学入学式での祝辞が大きな話題となった人物だ。

日本人が、世界規模の難題にどう向き合い、どう価値を発揮できるのか。馬渕さんは、それを自身のキャリアで示してきた。

祝辞の中で、馬渕さんは「夢」について二つのことを語っている。

ひとつは、

「心が震える仕事に関わってほしい」ということ。

もうひとつは、

「夢は、探し続け、行動し続ける人にしか見つからない」ということだ。

夢は、最初から完成された形で見つかるものではない。探し、動き、試行錯誤を重ねる中で、彫刻のように少しずつ形づくられていく。周囲に流されず、自分の興味に正直に、探し続けてほしい——そんなメッセージだった。

この言葉は、会場にいた新入生だけでなく、動画を通して多くの社会人の心も震わせた。

(※1)「グローバルファンド」とは、正式名称を世界エイズ・結核・マラリア対策基金とし、エイズ、結核、マラリアという三大感染症の対策と、その基盤となる保健システム強化のために低・中所得国を支援する国際的な資金調達・拠出機関。2000年のG8サミット(日本が議長国)で設立が合意され、日本は主要ドナー国の一つとして重要な役割を果たしており、政府・民間・市民社会が連携する「官民パートナーシップ」のモデルとなっている。

レールなき時代に、どう道をつくるのか

そんな馬渕さんが、2025年11月に開催された「ソーシャルキャリアフェス2025」の1日目の最後の登壇者として会場に現れた。

スイスに駐在し、日本に帰国するのは年に一度あるかどうか。その貴重な機会に、参加者は一言も逃すまいと耳を傾けた。

テーマは「レールなき時代に、どのように道を創るのか」

高度経済成長期のような、あらかじめ敷かれた成功ルートはもう存在しない。

正解が用意されていない時代に、私たちは何を手がかりに進めばいいのか。その問いに対し、馬渕さんは「現場」と「オペレーション」という極めて現実的な言葉で答えていった。

レールのない時代に必要なのは、正解を知ることではなく、現場で試し、動かし、仕組みに変えていく力なのかもしれない。

(本章は、登壇と東大の祝辞で述べられたお話を織り交ぜてお届けする。)

社会課題解決は、現場のオペレーションから始まる

―エボラ出血熱緊急対策体制の構築

「社会課題の現場で起きているオペレーションや組織の本質的な課題は、東京のスーパーマーケットでも、ナイジェリアのヘルスセンターでも、実は大きく変わりません」

馬渕俊介さんはそう語る。

グローバルヘルスにおける社会課題はあまりにも複雑で、「自分のやっていることが本当に解決につながっているのか」と迷い続ける世界だという。その中で、「世界は変えられる」と実感できた経験が、西アフリカでのエボラ出血熱の緊急対策だった。

2014年、ギニア、リベリア、シエラリオネの3か国でエボラ出血熱が大流行し、世界を震撼させた。感染者の約半数が命を落とすこの病は、指数関数的に拡大し、リベリアの大統領が「私たちは全員死ぬと思った」と語るほどの危機的状況に陥っていた。

当時37歳だった馬渕さんは、世界銀行でこの緊急対策チームのリーダーを任される。

最初に立ちはだかったのは「時間」だった。感染症対策はスピードが命だが、通常の国際支援プロセスでは、約200億円規模の資金を現場に届けるまでに1年半かかる。そんな猶予はなかった。

そこで馬渕さんは、マッキンゼーでの勤務時代に身につけたオペレーション改革のノウハウを総動員する。

プロセスを「なくす・減らす・後回しにする」、ボトルネックを可視化し、回転速度を数倍に上げる。結果として、本来1年半かかる工程を45日で完了させた。

もう一つの大きな課題は、死者の埋葬による感染の拡大だった。

エボラは、亡くなった直後が最も感染力が高い。一方で、現地では死者に触れて別れを告げる葬送の儀式が、尊厳と共同体を支える重要な文化だった。医学的に正しい「消毒・密封・隔離・即時火葬」は、価値観と正面から衝突し、結果として死者を隠す行為が広がり、感染はさらに拡大していった。

この行き詰まりを突破したのが、大学時代に学んだ文化人類学の視点だった。

文化人類学者、宗教指導者、コミュニティリーダー、感染症専門家と協働し、「感染リスクを抑えながら、尊厳を守る」安全で尊厳ある埋葬の方法を開発した。

それを、宗教・地域のリーダー自身の言葉で広めたことで、埋葬による感染は急速に抑え込まれていった。結果として、最悪の場合70万人以上が死亡すると予測されていた事態は、死者1万人強で収束し、2年後には3か国すべてでエボラ感染を終息させることができた。

馬渕さんが今まで蓄積してきた 文化人類学のフィールドワーク、感染症の専門知識、民間企業で磨いたスピード感と問題解決力。それらを組み合わせて使えたことが、突破口になった。

ゲームを変えるイノベーションは、どこから生まれるのか

グローバルヘルス分野は、2000年代から2020年代にかけて大きな注目を集め、資金も人も集まってきた。

しかし現在は、紛争や気候変動など課題が複雑化する中で、「限られた資源をどう使うか」という持続性の時代に入っていると馬渕さんは言う。

「本当に必要なのは、サービスのあり方そのものを変えるイノベーションです。そして、その多くはビジネスから生まれます」

馬渕さんは、富士フイルムが開発したポータブルX線検査機(※2)の事例を紹介した。

結核は、いまなお世界で年間1,000万人以上が発症し、100万人超が命を落とす主要な感染症の一つだ。日本では過去の病として語られることも多いが、低・中所得国では現在進行形の危機である。たとえばアフリカ南部のザンビアでは、年間約5.9万人が新たに感染し、結核は男性の死因第6位、女性では第7位を占めている。さらにHIVとの重複感染も多く、2021年には新規結核患者の約34%がHIV感染者だった。

にもかかわらず、こうした地域では患者を「見つける」こと自体が難しい。

従来のX線検査機は大型で、都市部の病院に設置するしかなく、撮影後も医師による読影が必要だった。

ザンビア中央州の多くの郡では、喀痰検査や尿検査は行えてもX線装置がなく、住民は検査のために数時間かけて都市部へ移動しなければならない。経済的・家庭的な理由から受診を断念するケースも多く、政府統計では年間約1.9万人の結核患者が見逃されていると報告されている。

この構造に風穴を開けたのが、持ち運び可能なX線検査機とAI画像解析の組み合わせだ。

装置を医療施設間で共有し、巡回的に運用することで、コミュニティ単位での検査が可能になった。

医師が常駐していなくても、感染の兆候を早期に捉えられる。「検査は病院でしかできない」という前提そのものが、現場から書き換えられ始めている。

実際、成果は数字として表れている。NPO法人ロシナンテスがザンビア中央州の4施設で行った試験事業では、2,400人がX線検査を受診し、結核陽性者は115名確認された。そのうち74名は喀痰検査では陰性だった患者で、結核疑い患者全体の**約7%**にあたる。これは、検査の「精度」だけでなく、「届け方」を変えることで、確実に救える命が増えることを示している。

課題解決のための「道具」が、実績とともに現場に根づき始めたとき、変化は一気に加速する。これは単なる効率化ではない。医療の前提条件そのものを変える——まさに「ゲームチェンジャー」なのだ。

(※2)ポータブルX線検査機とは、富士フイルムが開発した新しい携帯型X線撮影装置で、軽量・小型・バッテリー内蔵で外部電源不要なデジタルX線装置の新モデル。在宅医療や山間部・離島など、従来のX線検査が難しかった現場でも簡便に検査ができるよう設計され、狭いスペースでも正確な撮影をサポートし、再撮像のリスクを低減。角度調整可能なタッチパネルにより、負担の少ない姿勢での操作も可能にした。

Zipline(ジップライン)は、すでにゲームチェンジを起こしている

同じ文脈で、馬渕さんが紹介したのが、医療用ドローンを手がけるジップライン (※3) だ。

ジップラインは、ドローンで血液やワクチン、医薬品を遠隔地へ届けるスタートアップである。

道路が舗装されていない、雨季には移動が困難になる。そうした地域では、医薬品を運ぶ車を待っていては命が救えない。

ジップラインは、ドローンの発展とともに、「空を使う」という解を選んだ。結果として、輸血用血液や医薬品が、最短30分以内で届けられる仕組みが実装された。

そして、この取り組みは、実証実験の段階を超え、ビジネスとして急速な拡大をはじめている。

2025年12月、ジップラインは、アフリカ諸国における世界最大規模の医療用ドローンネットワーク拡大に向け、米国務省から1億5,000万ドルの投資を獲得した。命を救う血液や医薬品へのアクセスを、現在の3倍に拡大すること。

現在、ジップラインのサービスは約5,000の医療機関で利用されている。

これを今後数年で最大1万5,000施設まで拡大する計画だ。

その結果、最大1億3,000万人が、血液、ワクチン、薬、その他の必需医療物資を、ほぼ即時に受け取れるようになる。

今回の合意が注目される理由は、金額の大きさだけではない。

採用されたのは、「成果連動型(ペイ・フォー・パフォーマンス)」という仕組みだ。

米国が製造やインフラ構築など立ち上げを支援し、アフリカ諸国は、実際に提供された配送サービスに対して対価を支払う。援助でも慈善でもない。事業として成立し、各国が自走するモデルである。

この資金提供は、トランプ政権が対外援助の凍結とアメリカ国際開発庁(USAID)の解体を断行し、「アメリカ・ファースト」型のグローバルヘルス(国際保健)戦略を発表して以降、初めて発表した大型新規グローバルヘルス援助の1つだ。

米関係当局は、ジップラインとの協力関係を、同国のグローバルヘルス支援の新たな方向性を示すモデルケースと位置づけている。

独創的な発想、技術、制度設計が結びついたときイノベーションが生まれる。

ジップラインは、「社会課題はビジネスで解けるのか?」という問いに、すでに現実で答えを出し始めている。

現在の社会構造では、お金が生まれるビジネスとして実装されたとき、持続可能な力になることを示している。

(※3)ジップラインは、道路インフラが脆弱な地域における医療物資配送の課題を解決するために誕生した医療用ドローン企業だ。2016年にルワンダ政府と提携し、世界初となる全国規模の医療ドローン配送網を構築。血液やワクチンを数分で遠隔診療所へ届ける仕組みを実装した。現在はガーナ、ナイジェリア、米国、日本などに展開し、累計100万件以上の商業配送を達成している。固定翼で長距離配送を行うP1と、VTOL型で高精度投下を可能にするP2の2種の完全電動・自律飛行プラットフォームを運用。ルワンダでは地方部の血液供給の約65%を担い、出産時の死亡率低下にも貢献している。全便電動化によりCO₂排出も大幅に削減し、持続可能な「空の物流インフラ」として成長を続けている。

キャリアは、経験を「組み合わせる」ことで形になる

馬渕俊介さんの出発点は、大学時代の学びにある。

入学時に決めていたのは、「4年間で、人生をかけて取り組むテーマを見つける」ということだった。興味を持った授業はすべて受け、その中で出会った文化人類学の講義が、進路を大きく変える。

パプアニューギニアの先住民が行う「ギサロ」という儀礼を映像で見たとき、強烈な衝撃を受けた。自分たちとはまったく異なる世界観で生きる人々がいる。その社会に飛び込み、学びたい。そう思い、文化人類学者を志すようになる。以後、長期休暇のたびに一人で途上国を旅し、グアテマラの山奥の村にアポなしで滞在しながらフィールドワークも行った。

しかし、そこで目にしたのは、美しい文化の裏にある多くの理不尽だった。医者も薬もない環境、貧困や差別によって可能性を奪われる人々。

学者として「理解する」だけで終わりたくない。人々が文化に誇りを持ちながら、避けられるはずの病気や不条理に人生を左右されずに生きられる社会を支えたい——大学時代に抱いたこの思いが、その後のキャリアの原点となる。

卒業後はJICA(国際協力機構)に入り、途上国での教育や地域開発、投資促進の現場に携わる。知識不足を痛感して大学院へ進み、さらにオペレーション改善の力を身につけるためマッキンゼーへ。やがて世界銀行で、エボラ出血熱の緊急対応に関わったとき、それまでの経験が一気につながった。

「経験は、組み合わせてこそ意味を持つ」

それは、スティーブ・ジョブズが語った「コネクティング・ドッツ(※4)」という考え方とも重なる。

ただし、点をつなぐためには、一つひとつの経験を中途半端にせず、やり切って自分の血肉にすることが不可欠だ。

馬渕さんのキャリアは、一直線ではない。

だが、異なる分野で積み重ねた経験を、自分だけの組み合わせとして使える形にしてきた。その結果が、世界の現場でインパクトを生む仕事へとつながっている。

(※4)「コネクティング・ザ・ドッツ(Connecting the Dots)」:「点と点をつなぐ」という意味で、未来の自分には見えなくても、過去の経験や知識(点)が後から振り返ると意味のある形でつながり、一つの大きな絵(成功や新しい価値)を描き出すという考え方。

スティーブ・ジョブズがスタンフォード大学でのスピーチで語り有名になり、好奇心や直感を信じて様々な経験を積むことの重要性を示している。

会場に残った、もう一つの物語

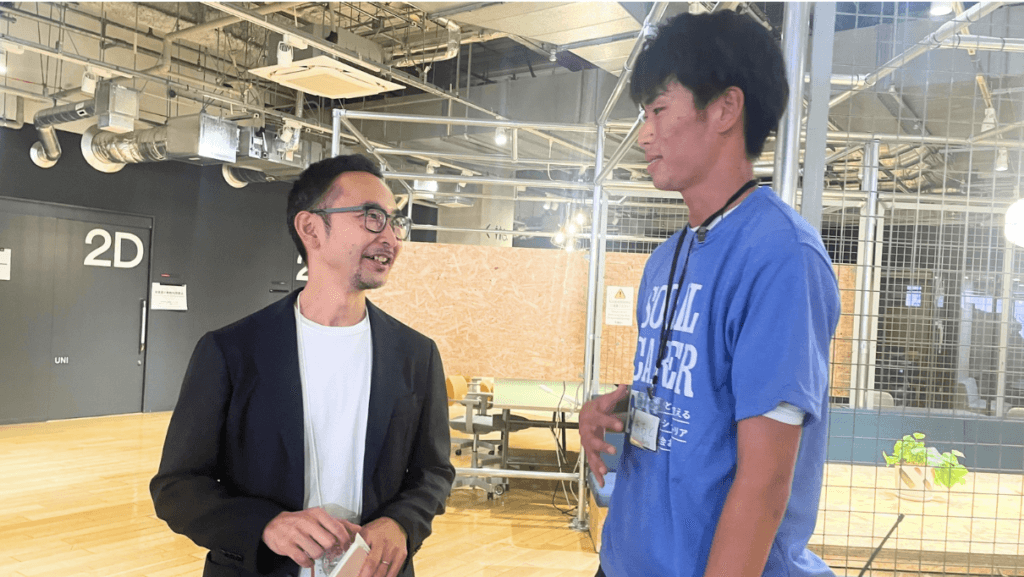

登壇後、馬渕さんのもとには長い列ができた。

その最後尾で、ひとりの若者が静かに順番を待っていた。

2023年の東京大学入学式で馬渕さんの祝辞を聞いた新入生の岡本さんだった。 当時、祝辞を聞いた岡本さんは胸が震え、大学生活への期待に満ちたものの、その後さまざまな事情から休学することになる。

この日、岡本さんは偶然、ソーシャルキャリアフェスのボランティアとして会場に立っていた。

設備対応をしながら、最後のセッションに耳を傾けていたとき、ふと気づく。

「あれ、この声、聞いたことがあるな。」

2年前に聞いた入学式の祝辞の記憶がよみがえり、胸の奥に再び火が灯ったという。

馬渕さんの登壇後に、岡本さんがその思いを伝えると、馬渕さんは満面の笑顔でこたえ、会話が弾んだ。

「今、自分に必要な言葉をもらいました」そういって、涙を浮かべつつ高揚した面持ちで話してくれた。

実践を重ねることで、道を拓いていく

夢を持つこと。何かに挑戦すること。

その道は決して楽ではなく、自分の未熟さや限界に向き合う場面も多い。

それでも、夢中で登る時間や、仲間と何かを成し遂げた瞬間は、人生を確かに輝かせる。

馬渕俊介さんの言葉は、現場で積み重ねられた実践に裏打ちされているからこそ、静かに、確実に人の中で火を灯していく。

その火を受け取った人たちが、それぞれの場所で、レールなき道を切り拓いていく。

現場を知り、何が滞っているのかに目を向ける。

小さな改善点を見つけ、試し、少しずつ仕組みにしていく。

関わる人を理解し、尊重しながら、より良いオペレーションをつくっていく。

混迷を深める時代、善意や正しさだけでは届かない現実がある。

それでも、現場で考え、手を動かし、実装を重ねていくことで、社会は少しずつ動いていくことを馬渕さんから届けてもらった。正しさだけでは、社会は変わらない。

けれど、現場に根ざした一つひとつの実践が、これからを進むための確実な道標になっていく。

馬渕俊介(まぶち・しゅんすけ)

1977年生まれ。東京大学卒業後、JICA入構。2007年にハーバード大学ケネディスクール公共政策修士号取得。マッキンゼー・アンド・カンパニーを経て、ジョンズ・ホプキンス大学で公衆衛生修士号、世界銀行在職中に同博士号を取得。世界銀行では2014~2016年、西アフリカで大流行したエボラ出血熱の緊急対策のチームリーダーを務める。2018年9月からビル&メリンダ・ゲイツ財団で戦略担当副ディレクター、シニアアドバイザーを務め、2022年3月からグローバルファンドの保健システム・パンデミック対策部長。

※コメントは最大500文字、3回まで送信できます