「非営利組織」が切り拓く、希望のフロンティア──広がるソーシャルキャリアの選択肢

非営利組織で働く…と聞いたとき、あなたはどんなイメージを抱くだろうか。

「運営資金がない?」「ビジネスの経験が活かせない?」「社会にインパクトを残せない?」そんな印象を持つ方も多いのかもしれない。

2025年7月10日(木)、東京・京橋に集った登壇者たちの言葉が、そんな“思い込み”を軽やかに覆していく。

イベントのトークテーマは「非営利組織だからこそできる社会の動かし方」。

一般社団法人やNPOを代表する4名が登壇し、熱い想いを持つ参加者と共に、非営利組織の可能性について語り合った。

豪雨にも関わらず、集まった参加者は36名。キャリアに深みと勢いのある30〜40代の管理職以上のビジネスパーソンが中心だ。まずは参加後のアンケートより、今回のイベントの熱量を象徴する声をご紹介する。(一部、誤字修正)

非営利だからこそ、純度高く、スピード早く思いが届く力があるんだと気付かされました。

まさに、人間の心理だと思います。私は長らく人にものごとを伝えて、心を動かし、行動してもらう設計を考えてきました。取り組む人たちの覚悟をわかりやすく伝えることこそ、相手を動かす最もパワフルなことで、ソーシャルセクターにおいて、時には非営利を選択することがその手段の一つであることが学びになりました。

ビジネスの前線に深く身を置いてきた人の心をも揺さぶる、非営利組織の力とは。

その魅力の一端を、今回のレポートを通して感じていただけたらと思う。

※イベントレポートの本編は2ページ目から始まるため、各組織の概要をご存じの方は次のページからご覧いただきたい。

「一般社団法人日本承継寄付協会」とは

「遺贈寄付」という言葉は、まだあまり耳にする機会がないかもしれない。

けれども、これは特別なお金持ちだけに関係する話ではなく、誰もが関わる可能性があり、それぞれの思いやりの意志がよりよい社会づくりにつながる仕組みである。

日本承継寄付協会(Will for Japan)は、そんな思いやりが自然に巡っていく社会を目指して活動している団体だ。

三浦 美樹さん

堅田 航平さん

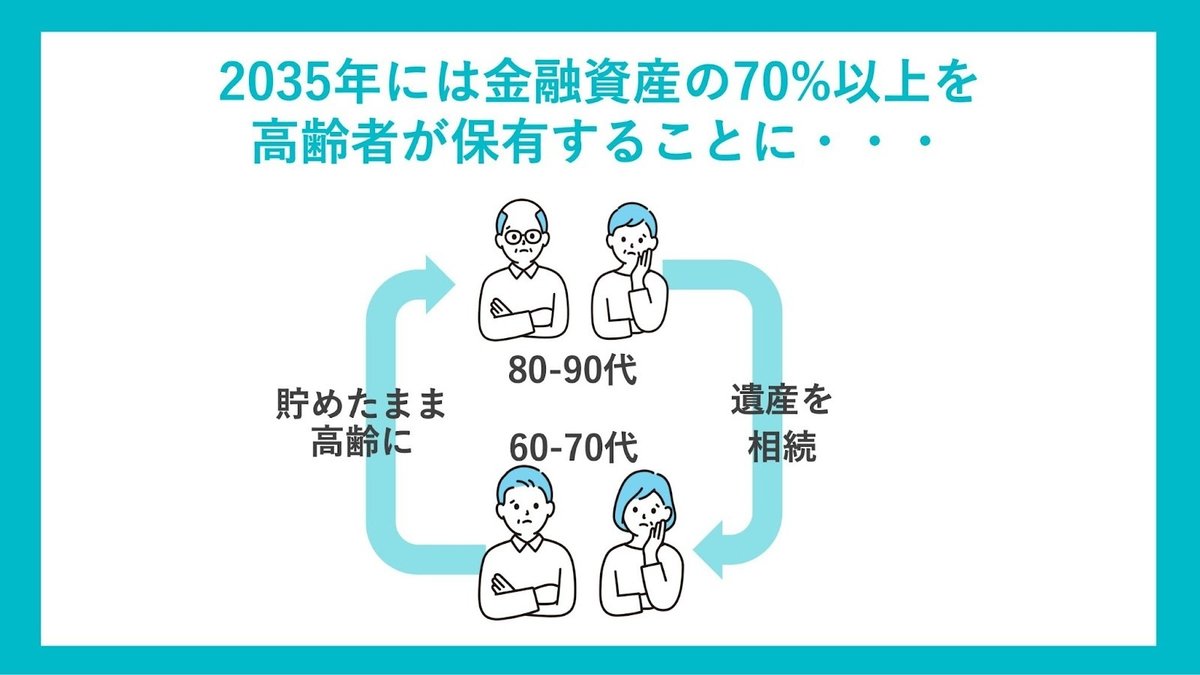

「人生100年時代」といわれる現代では、亡くなった人の遺産が60代や70代といった高齢の家族に渡る「老老相続」が増えており、社会課題となっている。その結果、大量の資産が高齢者の間で行き来するだけの構造が生まれ、金融資産の約70%を60歳以上が保有している現状にもつながっている。

日本では年間およそ160万人が亡くなり、相続に関わる金額は約50兆円にのぼるとされている。これは国家予算の約3分の1にも相当する規模である。「遺贈寄付」は、この膨大な資産の流れの一部を社会に活かす、新たな文化であり仕組みなのだ。

生前に行う一般的な寄付と異なり、遺贈寄付は「亡くなった後」に、生前に使いきれなかった財産を社会に託す仕組みである。そのため、老後の生活資金を心配する必要がない。

まさに、人生の最期に残った財産の一部で、自分の思いやりを未来へ遺す方法といえる。

実際に遺贈寄付を行った方のインタビュー動画(約1分)も公開されている。ぜひ視聴し、その可能性を感じてほしい。

日本承継寄付協会は、「遺贈寄付」を社会に根づく文化として広めることを目指し、さまざまな活動を行っている。

たとえば、情報冊子「えんギフト」の発行を通じて寄付の知識を広げるほか、遺言書作成のサポートによって相続の心理的ハードルを下げ、信頼できる寄付先の情報を紹介するなど、日本の文化そのものの転換に取り組んでいる。

累積で50兆円にものぼる相続資産が、社会にとって明らかに必要でありつつ、単独でお金を稼ぐことは難しいNPOやNGOなどにもっと分配されれば、より良い社会の広がりにつながるはずだ。

(以下、日本承継寄付協会で紹介されている寄付先の一例を紹介する)

「認定NPO法人CLACK」とは

認定NPO法人CLACKは、生まれ育った環境に関係なく高校生が希望とワクワクを持てる社会を目指し、無料のデジタル教育とキャリア教育を中高生向けに展開している団体である。

代表の平井さんが、学生時代に経験した自身の貧困をきっかけに創業した。

平井 大輝 さん

日本では、実に9人に1人の子どもが相対的貧困状態にある。困難を抱える中高生の背景には、貧困が世代を超えて連鎖する社会構造が存在している。

親の年収は子どもの学歴や将来の雇用形態に大きく影響を与え、それが成人後の年収格差へとつながっているのだ。

CLACKは、世代を超えて続く「貧困の連鎖」を、デジタルの力も活用しながら断ち切ることを目指している。

「つながる」「学ぶ」「実践する」の3ステップを通じて、中高生が自立するために必要なスキルと考え方を身につけていく仕組みを提供する。

たとえば「つながる」のステップでは、プログラミングや動画編集、デザイン、3D/2Dモデリングなど、興味に応じたデジタル機材に触れられる場を大阪・東京で提供。

楽しみながら学べる環境の中で、ITやAIを身近に感じ、デジタルへの第一歩を踏み出すきっかけとなっている。

特筆すべきは、そのスピード感と成長規模である。

2018年の創業以来、直近5年間は毎年200%以上の成長率を維持し、年間予算も数億円規模にまで拡大している。

応援する企業や団体、インターン先も増加しており、名だたる組織との連携も進んでいる。

子どもたちは、まさに日本の未来そのものである。

CLACKは、困難な環境にある中高生が明るい将来を描けるよう支援し、次世代の社会をつくる役割を担っている。

「NPO法人ボーダレスファウンデーション」とは

ボーダレス・ジャパンは、「社会の課題をみんなの希望に変えていく」という理念のもと、「ソーシャルビジネス(※1)」しか手がけない企業として、世界13カ国で50を超えるソーシャルビジネスを展開し、世界中で社会的なインパクトを創出している。現在、グループ全体の売上高は100億円を超えており、まさにソーシャルビジネスの最前線を走り続けてきた存在といえる。

(※1)ソーシャルビジネスとは、環境保護や貧困、高齢者・介護・福祉、子育て支援やまちづくりなどの社会問題解決を目的としたビジネスの総称

鈴木 雅剛 さん

そんなボーダレスが、2024年12月に認定NPO法人ボーダレスファウンデーションを設立した。

「社会課題をビジネスで解決する」ことに強いこだわりを持ってきたボーダレスグループが、あえてNPOという形を選んだ点に注目が集まっている。

NPOという言葉を再定義し、非営利組織の可能性を拡張するというコンセプトには、並々ならぬ情熱と挑戦心が感じられる。

背景には、ボーダレスの事業活動を通じて、ビジネスだけでは届かない領域や、解決に時間がかかりすぎる課題の存在を長年痛感してきたことにある。

他のNPOに寄付をする形ではなく、「自ら現場に立ち、課題の根っこに向き合う」ことを重視し、長年培ってきたボーダレスの強みを活かして、自分たち自身が当事者として仕組みを構想し、実装していくことを目指している。

たとえば現在、「平和」の重要性を次世代に継承するプロジェクトを始動しており、今後もボーダレスらしい挑戦がいくつも控えているのだ。

ここからはいよいよ、本レポートの核心となるテーマに入っていく。

※コメントは最大500文字、3回まで送信できます